اختلاف التشريع بين المذاهب الإسلامية

عودة إلى الأصول

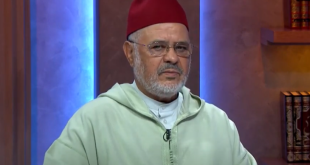

الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي الحسني الهاشمي

الحلقة الأولى:

محاولة للتقريب بين المذاهب

قال الله تعالى في الآية 104 من سورة آل عمران ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾، وقال في الآية 28 من سورة الفتح: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾.

هاتان الآيتان تختزلان الكيانَ السياسي للإسلام في ثلاثة أقانيم:

• شكلِ الدولة وهو الأمة الواحدة الشاهدة.

• وجوهرِ رسالتها وهو الدعوة إلى الخير وما يستتبعها من أمر بمعروف ونهي عن منكر.

• وغايةِ سيرها وهي الظهورُ الخيري حتى لا تكونَ فتنةٌ ويكون الدين لله.

يؤكد هذه المعانيَ كلَّها بناءً لغويا، أن حرفَ”مِنْ” في قوله تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ ﴾ ليس للتبعيض وإنما هو للتبيين، كأن يقال مثلا:”لفلان من أولاده جند”، أي أن جميع أولاده جنود له، كما يوضحُها شرعا أن الله أوجبَ الدعوةَ إلى الخير على كل أفراد الأمة، ولا تتحققُ هذه الدعوة تامةً إلا إذا كانت أمتُها متآلفةً متَّحدةً متحابَّة متعاونة، ولذلك عقب تعالى على هذا الأمر بقوله: ﴿ وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ [آل عمران: 105].

إن الأمرَ الإلهي بتأسيس هذه الأمة مُبَيَّن بالسنة النبوية قولا وعملا، وتأسِّيا بوثيقة المدينة وخطبة حجة الوداع وما بينهما، ومعزَّزا بإشارات كثيرة مُنْبَثَّةٍ في ثنايا سور القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: 92]. كل ذلك يُضفي على لفظ “الأمة” في هذه الآية الكريمة معناه الأصيلَ مُشَخَّصاً في جماعةٍ واحدة ذاتِ مُنطلَقٍ واحد ومنهجِ حياةٍ واحدٍ ووِجْهةِ سيرٍ واحدةٍ، هي الدولةُ الشاهدة بِقِيَمِها ومبادئِها ونُظمِها، وينفي عن التعبير القرآني “الأمة” كلَّ اشتراكٍ لفظيٍّ مُتَوَهَّمٍ.

إن وجوبَ قيامِ هذه الأمةِ له مدلولٌ واحد هو حَتْميةُ نهوضِ دولتها التي تُشرف على تنفيذ ما نِيطَ بها من مهام؛ وإذا كانت الأهداف القرآنية لا تتحقق إلا بتأسيس النظام السياسي الإسلامي، فإن تشخيصَ هذا النظام في كِيانٍ على الأرض واجبٌ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

إن الإسلام باعتباره منهجا متكاملا للحياة، وكيانا عقديا تَدْبيريا لها، جعل قيامَ الدولة جزءاً منه لا يستقيم له أمرٌ إلا به، ولا يَتِمُّ له الدين وتُحمَى بيضتُه إلا بوجود نظامه السياسي ظاهرا على سطح الأرض شكلا ومضمونا، ومُشَخَّصا في أمةِ عدلٍ مُوحِّدة، يشارك أعضاؤها جميعا في التقرير والتسيير والتنفيذ والمراقبة والمحاسبة، وهذا يتعارض مع أي نظام وضعيٍّ فَوْقيٍّ معزولٍ عن شعبه، مُعَرَّضٍ للفساد والتحلل، ومهدَّدٍ بما يُحْتَمَلُ أن يؤولَ إليه أمرُ رئيسه، مُنتَخَبا كان أو مُعَيَّناً أو وارثا، من انحرافٍ أصيلٍ أو طارئٍ.

إلا أن وضع المسلمين منذ أن ذر قرن الخلاف السياسي بينهم قد أنتج واقعا من الاختلاف السلبي الذي يشتط حينا إلى حال من التناحر العنيف، ويهدأ حينا إلى حال من الوئام المغشوش، تكون به وحدتهم كَوَرِكٍ على ضِلع، مما أصبح معه الصادقون يحنُّون إلى وحدة صادقة تحقق الخير العام عبادةً ومعاملةً وتنظيما وتقنينا وتطويرا وتنميةً وحريةً وعدالةً ومساواةً. وهي وحدة دونها عوائق من أوضاع سياسية واختلاف مذهبي وتشريعي واحتقان طائفي يزيد جروح الأمة غورا ودماءها هدرا، وقلوب أهلها تنافرا. مما أصبحنا معه نتحدث عن التقريب بدل الحديث عن التوحيد، على قاعدة أن “ما لا يدرك كله لا يترك جله”.

إن اتساع الخرق على الراقع في أوضاعنا السياسية والعقدية والاجتماعية والتشريعية يجعل الجهد الفردي للإصلاح متعذرا إلا بالنزر اليسير من الاقتراح الاجتهادي الذي لا يجد من ينزله لواقع نظام الدولة والأمة، وذلك ما يثقل كاهل العلماء ويفرض عليهم تبني جهود جماعية للتوحيد والترشيد، كما يفرض عليهم أن يكونوا قادة الاقتراح الاجتهادي الجماعي ودعاة تنزيله في واقع الناس سياسة وتشريعا وتدبيرا للشأن العام.

ولئن كانت النظم السياسية القائمة قد عمل أكثرها على تهميش دور العلماء فلا أقل من محاولة خوض المجالات التي تركت لهم، وفي مقدمتها تحديث الاجتهاد الفقهي الذي لا تقوم حياة الناس إلا به، لاسيما وقد ظل محلَّ نزاعٍ مذهبي وفقهي طيلةَ عهود التخلف التي خَيمت على الأمة بل هو حاليا ثغرة يُمالِئُ منها ضَعَفَةُ النفوسِ والهِمَمِ مراكزَ القوة المعادية داخليا وخارجيا. لذلك وجب إيفاءُ هذا الجانبِ نصيبَهُ من البحث والنقد والسَّبْر، لإحقاق ما به من حق، واستبعاد ما شابَهُ من غَبَشٍ أو تدْليس أو خَلْطٍ وتلبيسٍ.

إن إقامةَ الدولة الشاهدة على ركائز العدلِ والحقِ وقيمِ الإيمان والفضيلةِ في أشد الحاجة اليومَ إلى إعادةِ مراجعةٍ للفهم والتَّصنيفِ والتَّقنينِ والتَّحْيِينِ، بما يناسب مُسْتَجدَّاتِ الزمان والمكان، ومستحدثات نظم الحياة وعاداتِ المجتمع وتقاليدِ الإنسان، لا سيما وقد اسْتُبْعِدَ التشريعُ الإسلامي مُبَكِّرا بعد أن استبدَلَتْ أغلب الدول الإسلامية به القوانين الوضعية، عَقِبَ انْكِفاءِ علمائِه مُكْرَهينَ في زوايا البحثِ الفقهيِّ الخاصِّ بالشأن الفردي عبادةً ومعاملةً وعلاقاتٍ وأخلاقاً.

لكن هذا الواقع لا يعني إلغاءَ الفقهِ الإسلامي أو الاستهانةَ بجهود علمائِنا الأبرار طيلةَ الأربعة عشر قرنا الماضية، لا يقول بهذا عاقلٌ أو مُنْصِفٌ، فتراثُنا الفقهيُّ على رغم ما قد يُوَجَّهُ له من نَقْد، مَفْخَرة ومَأثُرةٌ نَدَر مثيلُها بين الأمم والشعوب، وما أنْجَزَه من تطويرٍ لوسائل البحث والتنقيب والاستنباط والتدوين يُعَدُّ أداةً فعالةً في مجال تنظيم الشأن العام والخاص، وتزويدِه بمختلف الأحكام الشرعية المستندة إلى النصوص تصريحا وتلميحا، استدلالا وقياسا وقواعدَ وأماراتٍ؛ إلا أن عاصفةَ التحديث والتغيير والتطوير التي نالتْ زمانَنَا بَشَرا وبيئةً ونُظما، قد أحدثَتْ من المشكلات المُعَقَّدة ما احتاج إلى أقْضِيَة جديدة، وأنْشأَتْ من الأوضاع ما فَرَضَ ارتيادَ ساحاتٍ لم تكن مُتَوَقَّعَةً أو مُتَخَيَّلَةً، والتماسَ محاولاتِ رشدٍ يؤَهِّلُ لِمَا نِيطَ بنا مِن مَهامَّ وغاياتٍ، وما حُمِّلْنا من تكاليفَ وواجباتٍ.

إن الفقهَ الإسلاميَّ يَحتفِظ في مجالَ تدبيرِ الشأن العام، على رَغْمِ استضعافِه من قِبَلِ خصومه، بما لا يجوزُ التَّغاضي عنه ولا يَجمُل الإعراضُ عن استثْمارِه، من الأحكامِ والتشريعات المسْتَنْبَطةِ من الكتاب والسنة أو المحمولةِ عليهما أو التي لا تتعارضُ معهما، إلا أن تنزيلَ كثيرٍ منها على واقعِ عصرِنا زماناً ومكاناً وحالاً صعْبُ المَنالِ، ومُحتاجٌ إلى كثيرٍ من الجهد المُتَأنِّي الفَعَّال.

كما أنَّ حالاتٍ أخرى جديدةً ومسْتَحْدَثَةً، ونماذجَ من الحياة العصرية مُبْتَدَعَةً، لا يكاد يَجِدُ المرءُ للقضاءِ فيها أو تنظيمِها أو تصنيفِها وترتيبِ أوضاعِها مَرْجِعاً في الفقهِ نصوصِه وأصولِه وفروعِه وقواعدِ ضبطِه واستنباطِه، وإن كان فقهُ المذاهبِ كلِّها قد اجتهدَ في دراسةِ بعض منها واسْتَنْبط لما اعْتَرَضَه في أمْرِها أحكاما رَآها شرعيةً وداخلةً ضِمْنَ الأحكام الخمسة، مَما رَفَع مِنْ وَتيرَةِ الخلافِ الفقهيِّ المذهبيِّ حولَها.

وزاد شُقَّةَ هذا الخلافِ اتساعاً كونُهُ واسعَ الأكنافِ مُتَشَعِّبَ الأطراف له صلةٌ بعِدَّة علوم، كعلوم القرآن، والحديث، والفقه والأصول، والقواعد الفقهية والتعارض والترجيح، والمنطق والبحث والمناظرة، كما أن له ارتباطا بواقعِ الأمةِ سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.

لقد نشأ هذا الخلافُ أولَ ما نشأ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واضطرارِ المسلمين لاستنباط أحكامِ قضايا من نصوصٍ يوهِمُ بعضُها بالتعارض، أو أحكامِ حوادثَ توهِم بأنْ ليْس لها في الكتاب والسنة حُكمٌ معيَّن. فالخلاف في هذا العهد كان مبنيا على فهم النصوص والحملِ عليها حملاً عفوياً تلقائياً، ثم أضيف إلى ذلك إجماعُ الصحابة المستنِد إلى النصوص.

ثم بعد جيل الصحابة تتابعتْ أدوارُ التشريع واحدا تِلْو الآخر، فنشأَ علمُ الفقه واتَّسَع الاستنباطُ بكثرةِ الحوادث، ثم بزغ عصر الأئمة المجتهدين فاتضحت أساليبُ الاجتهاد وتميزتْ طرقُ الاستدلال، واتسع الخلافُ بين الأئمة تبعاً لمناهجهم، فكان أبو حنيفة ثم مالك، ثم جاء الشافعي وابن حنبل، وجمع الشافعي مقاصدَ العلم ومناهجَه في الرسالة، فكان أول من صنف قواعدَ الاستنباط ورتبَها ورسَمَ معالمَها، وجَمَع فيها بين منهجَي النعمانِ ومالكٍ؛ ثم تتابع تطورُ هذا العلم من قبل مدرستَي المتكلمين والفُروعِيِّين، وارتقى الحوارُ والتأليفُ والتصنيفُ فيه إلى نشوءِ علمٍ جديد هو “علمُ الخلافِ” المبنِيُّ على المنطق والمناظرة، وهو علْمٌ يُعْرَف به كيفيةُ إيرادِ الحججِ الشرعيةِ ودَفْعِ الشُّبَهِ وقَوادِحِ الأدلةِ بإيرادِ البراهينِ القطْعِيَّةِ.

كل ذلك نشأ في أول أمره على أرضية فقهية مبنية على التطاوع والانفتاح والتسامح والاحترام المتبادل، وأسس موضوعية من الحوار النقدي الذي يبحث عن الرأي الصائب والاجتهاد الأسلم، في إطار أمة واحدة وعقيدة واحدة وهدف واحد وواقع واحد يراد ترشيده وأطره على الحق، إطار أخذ فيه ابن الحسن الشيباني الحنفي والشافعي عن مالك، وابن حنبل عن الشافعي، وتتلمذ فيه مالك لجعفر الصادق وقال عنه: (اختلفت إلى جعفر بن محمد زمانا وما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صائما وإما يقرأ القرآن وما رأيته يحدث عن رسول الله إلا على طهارة).

ولوْ لم تعترضْ طريقَ الأمة محنةُ انهيارِ نُظُمِ الحكمِ والمجتمع، وتوقُّفُ حركةِ العلم والفكر والاجتهاد، وتحولُ المدارس الفقهية إلى مذاهب متنافرة، لكان للفقهِ الإسلامي شأنٌ في حياة البشرية المعاصرةِ على اختلاف أديانها واتجاهاتها ومِلَلِها ونِحَلِها. ومع ذلك، بأدنى مراجعةٍ لتشريعاتِ الغرب الحالية يتضحُ أن مُعظمَ قوانينِها ومساطرِها الإجرائية متأثرٌ بالفقه الإسلامي أصولاً وفروعاً وقواعدَ ومناهجَ.

ونحن إذا ما استعرضنا مجالاتِ اختلاف المذاهب في أحكامها الشرعية العمليةِ المستَنْبَطةِ وأسبابِ ذلك على مدار مراحلِ التشريع المتعاقبةِ، ألفَيْنا أنها لا تكاد تخرج عن صنفين من الأحكام:

• صنفٍ راجعٍ إلى نصوصٍ هي الأدلةُ النقليةُ كتاباً وسنةً وإجماعاً أو حملاً عليها بالقياس.

• صنفٍ راجع إلى أماراتٍ هي ما سوى الكتاب والسنة والإجماع والقياس، مثل الاستحسان والاستصحابِ وسَدِّ الذرائع والمصلحةِ المُرْسَلَةِ والعُرْف وما سوى ذلك من الأمارات.

أما الصنف الأول فمن أهم أسباب الخلاف فيه:

• قَطْعيةُ دَلالَةِ النصوص وظَنِّيَتُها. إذ النص قَطْعيُّ الدلالةِ لا يَحتمِل تأويلاً ولا مجال لفهمِ غيره منه. والنصُّ ظَنِّيُّ الدلالة هو ما يكون محتَمِلاً لِأكْثَرَ مِنْ معنى واحد.

• النصوصُ الموهِمَةُ بالتعارض مثل أن يحكمَ الرسول صلى الله عليه وسلم حكماً في حالة، وحكماً آخر بالنسبة للمسألة ذاتها في حالة أخرى. فيَتوَهَّم المجتهدُ التعارض، ولا تَعارُضَ لاختلاف الحُكْمين باختلاف الحالتين.

• مَنهجُ الفقيه في قَبولِ أخبار الآحادِ وسَبْرِها ونَقْدِها. فمالك مثلا يشترط موافقةَ الصحيح لعملِ أهل المدينة، والظاهريةُ يَعتبرون الآحادَ قطعيةً توجِب العلمَ اليقين في العقيدة والعمل.

• قد يُبَيِّنُ الشرعُ طريقتَيْنِ أو طرقاً لبعضِ التصرفات الشرعية، والأخذُ بأيٍّ منها جائزٌ، فيتوهَّمُ بعضُ المجتهدين تَعارُضاً بين هذه الطرق.

• قد يكون الخلافُ بسببِ وقوعِ نَسْخٍ لم يعلمْ به الفقيه.

• قَدْ يَرِدُ في الكتاب والسنة لفْظٌ عامٌّ يُرادُ به العمومُ، وآخرُ عامٌّ يُرادُ به الخصوصُ، وقد يَرِدُ بصيغةِ الخصوصِ فيبدو من ظاهرِ الألفاظ التعارضُ ولا تعارُضَ.

• كيفيةُ تَناوُلِ ألفاظِ النصوصِ كتاباً وسنةً، وتأويلِها، وتمييزِ نَصِّها من ظاهرِها ومُحْكَمِها من مُفَسَّرِها، وخَفِيِّها من مُشْكِلِها،ومُجْمَلِها من مُبَيَّنِها.

• الاختلافُ في تعيينِ دِلالاتِ الألفاظِ وهل هي بإشارةِ النصِّ أو مفهومِ الموافقة أو الأَوْلَى أو الاقْتِضاء، أو المخالفة، أو مفهوم اللَّقَب، أو الوصْف، أو الشرْط، أو الغاية، أو من حيث دلالة الشُّمول في اللفظ عاما وخاصا، مطلقا ومقيدا، حقيقةً ومجازا، وكيفيةِ تخصيصِ العام بالمتواترِ أو الآحاد أو القياس أو المصلحة.

• الخلاف العارضُ من جهة الاشتراكِ في موضوع اللفظةِ الواحدة أو في أحوالها التي تعرِضُ لها من إعراب وغيره، أو من حيثُ تركيب الألفاظ وبناء بعضها على بعض.

وهذه الشموليةُ في مجال الاختلاف ليست عيبا في الفقه الإسلامي، بل هي من مميزاتِ كمالِه ومرونَتِه وصلاحيتِه لكل زمان ومكان وحال، ومن خصائصِ شريعته الربانية ودينِه القيم، ونبيِّه الذي ختمت به النبوة، وأحكامِه التي هي حجَّةٌ للناس أو عليهم إلى يوم القيامة.

أما الصنفُ الثاني من الاستنباطات الفقهيةِ الراجعة إلى ما سوى الأدلة الأصلية كتاباً وسنةً وإجماعاً وقياساً، فلا بد في أمره من أن نشيرَ أولا إلى نموذجين لاختلافِ طرقِ الاستنباط فيه، نموذجٍ متشدِّدٍ وآخرَ أشدَّ منه، وهما منهجا المذهبين الحنبلي والظاهري.

ذلك أن المذهب الحنبلي يُعَد أشدَّ المذاهب الأربعة حَرْفِيَّةً في تناول الكتاب والسنة والإجماع، وفراراً من الرأي والحِيَل الشرعية والاستحسان؛ حتى إن فقهاءَه لا يقيسون إلا عند الضرورة، ويفضلون على القياس خبرَ الآحاد أو الخبرَ الضعيف. وأدلةُ الشرع عندهم ثلاثة أضرب: أصل، ومفهومُ أصلٍ، واستصحابُ حالٍ. والأصل عندهم ثلاثة: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة. والكتاب عندهم ضربان: مجمل ومفصل. والسنة ضربان: مسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنقولة عنه. والمنقول عنه صلى الله عليه وسلم متواتر وآحاد، قول وفعل.

أما المذهب الظاهري فهو أكثر تشدداً في هذا الصنف من الاستدلال، لأنه لا يعترف إلا بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ويُنكِر القياسَ والتقليد والاستحسانَ وسدَّ الذرائع وعملَ أهلِ المدينة والمصالح المرسلة، وما في حكم ذلك من الأمارات …؛ وفقهاؤه يستندون في رفضهم لهذه الأدلة على ما فهموه من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والمعقول. فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكِ بِهِ عِلْمٌ ﴾ الإسراء 36، ومن السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها).

ومن الإجماع أن كثيراً من الصحابة قد ذم الرأي وسكت الباقون، فاعتبر هذا إجماعاً. وقد نقل عن أبي بكر رضي الله عنه قوله: (أيُّ سماء تُظِلُّني وأيُّ أرض تُقِلُّني إذا قلت في كتاب الله برأيي). ومن المعقول عندهم أن الله تعالى ذَمَّ المنازعةَ والخلافَ في القرآن الكريم، ونهانا عن الفُرقة والتشتُّتِ فقال عز وجل: ﴿ أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيْهِ ﴾ [الشورى: 13]، وصريح القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً، لأن الاختلاف سببُه اشتباهُ الحق وعدمُ ظهوره، لانعدام العلم الذي يفرق بين الحق والباطل، والقياس عندهم يتضمن اشتباهَ الحق وعدمَ ظهوره لأنه من غير الله، فهو تشريع بشري، والتحاكمُ إليه تشريعٌ بغير ما أنزل الله. وقد سئل داود الظاهري: (كيف تُبْطِل القياسَ وقد أخذ به الشافعي؟) فقال: (أخذت أدلةَ الشافعي في إبطال الاستحسان فوجدتها تبطل القياس).

إن هذين الصنفين معا، الاجتهادَ المستنبط من النصوص مباشرة، أو بالاستناد إليها إجماعا وقياسا، والاجتهادَ الراجع إلى ما سوى ذلك من الأمارات المختلَفِ فيها، لا سيما في القضايا المستجدة المعاصرة، يمثلان أكبرَ معضلةٍ تشريعيةٍ تواجه مشروعَ الدولة الإسلامية وتقتضي سرعة البث والحسم فيها.

هاتان المعضلتان، المتعلقةُ أولاهما بضرورة تحيِينِ الفقه الإسلامي المبني على النصوص، وهو ما يمكن أن نطلق عليه (منطقة التشريع النصِّي)، والمتعلقةُ ثانيتُهما بالاجتهاد خارجَ النصوص في مجال التصرفاتِ الفردية والتدبيرِ العام أو ما يمكن تسميتُه (منطقةَ الفراغ التشريعي)، هما ما ينبغي تركيز الجهد عليهما لاستقصاءِ أمرِهما، وتجليةِ الغموضِ واللبس عنهما، وذلك فَحْوَى المبحثين التاليين بإذن الله تعالى.