حلقات كتاب”عرب وبربر”

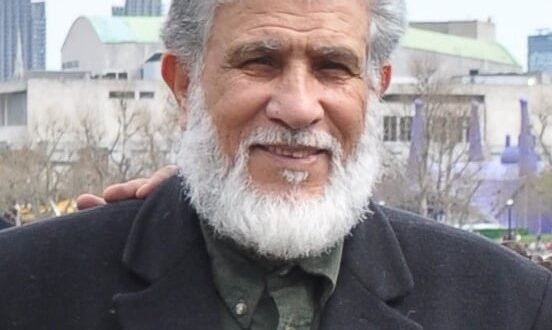

للشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي الحسني

الحلقة الأولى:

عرب وبربر مؤامرة لتنصير المغرب واحتلاله

تصميم الدراسة:

– عرب و بربر: مؤامرة لتنصير المغرب واحتلاله

– التفرقة العرقية سلاح للترويض والإخضاع

– أهداف الفرنسيين من الاحتلال وأساليبهم

– هل المغاربة عنصران متباينان؟

– من حيث تسميتهم أمازيغ وبربر

– من حيث علاقة البربرية باللغة العربية

– هل يجب أن يعود البربر إلى النصرانية كما تريد فرنسا وتيارها في بلادنا؟

– واقع الحال وآفاق المستقبل

– كلمة أخيرة للدعاة الصادقين: لوثة العرقية في منظار العقيدة والشريعة

عرب و بربر

مؤامرة لتنصير المغرب واحتلاله

الحلقة الأولى

تجتاح المغرب في السنوات الأخيرة حملة شرسة مسعورة ترمي إلى تمزيق الشعب المغربي المسلم عرقيا وعقديا وأخلاقيا، وتفتيت قوته وتوهين صلابته وإضعاف مقاومته، ليتحول إلى قطيع من الأغنام بيد أجنبي متكالب، يريد أن تتقطع كل الوشائج الدينية والأواصر الأسرية والروابط الاجتماعية، كي يتمكن من مسخ الهوية المغربية واستنزاف الثروة الوطنية وتوسيع رقعة ما يطلق عليه ” فرنسا ما وراء البحار”، وفي سبيل ذلك ليس من ضير أن تستعمر الأرض وتهان الكرامة، وتنهار الأخلاق، وتتفسخ القيم .

في سبيل هذه الغاية تركز دوائر النفوذ الأجنبي على محاولة القضاء على الحركة الإسلامية المغربية بصفتها صمام أمان المجتمع عقديا وأخلاقيا، بتمزيقها وتحويلها إلى شظايا خرافية أو قبورية أو مخزنية أو استخباراتية، فيرتاح أعداء الدعوة لما يؤول إليه أمرها من ضعف ووهن وانشغال لمللها ونحلها بالمعارك الجانبية والحرائق الهامشية.

كما انبعثت عناصر أخرى لإثارة البلبلة والتفرقة بين أفراد الشعب المغربي المنتمين في غالبيتهم إلى أصل واحد هو سام أب العرب قاطبة، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله “سام أبو العرب”[1]، سواء منهم من هاجر قبل البعثة النبوية الشريفة من اليمن، أو من هاجر بعد الفتح الإسلامي، وهو ما خططت له سلطات الحماية الفرنسية في ثلاثينات القرن العشرين بمحاولة تقسيم المغاربة إلى عرب وبربر لكل منهما أصول خاصة وديانة متميزة، ثم تقسيم سكان الجبال إلى بربر ريف، وبربر زيان، وبربر سوس، وتقسيم سكان السهول والشواطئ والصحراء إلى أعراب، ومدنيين، وأندلسيين، وحسانيين. ثم بناء التنظيمات الحزبية والبرلمانية والمؤسسات الحكومية والوظيفية والعسكرية والبوليسية على قاعدة تكريس هذه التفرقة وإذكائها وتوظيفها واستثمارها لصالح الغرب الاستعماري وأهدافه الصليبة.

لقد عرف المغرب طيلة العهد الإسلامي دولا منبعثة من عدة مناطق فيه، دولا أسسها مسلمو صنهاجة الصحراء المرابطون المجاهدون، ودعاة سوس العالمة الموحدون الأشاوس، وأخرى أسسها حماة الأرض والعرض المرينيون والوطاسيون… الخ، وكلهم من عرب الهجرات الأولى وعرب الفتح الإسلامي، فلم تمزق وحدتهم دعوة عرقية أو فكر دخيل أو ولاء لأجنبي، وكلما استضعفهم عدو انبعثت وحدتهم صلبة متحدية مدافعة، ويكفي شاهدا على ذلك ثورة مسلمي الريف بقيادة آل الخطابي، التي كانت الخطوة التأسيسية الأولى لحركة التحرير الوطني وتحقيق الاستقلال، على رغم تكالب قوتين فرنسية وإسبانية ضدها، مستعينتين عليها ببعض خونة العلماء ووعاظ السلاطين.

على هذه التفرقة عاش النفوذ الأجنبي وأولياؤه في بلادنا، وبها استمروا ومن أجلها يسعون.

حاولوا احتواء سكان السهول لضرب سكان الجبال وتوهين ثوراتهم، بدعوى أنهم يكرهون الإسلام ويبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحاولون طرد سكان السهول، أو صرفهم عن دينهم.

فلما لم تفلح هذه الدعاوى في ترويض الشعب بجميع فئاته، واندلعت الثورات المطالبة بالعدل والمساواة والحرية عمد المخزن ( إسماعيل العلوي) إلى تكوين جيش من الزنوج على غرار تجربة العباسيين أيام المعتصم إذ استعان في حكم البلاد بمرتزقة أتراك، ثم ما لبث جيش الزنوج هذا أن تمزق وانقلب على ملوكه فسامهم سوء العذاب، ثم بعد انفراط عقد السلطة المركزية في عهد السلطان عبد الحفيظ بثورة المستضعفين والجياع من سكان الجبال والسهول الذين احتلوا العاصمة “فاس”، استقدم الجيش الفرنسي لقمع الثوار وتكريس سلطة الاستعمار الأجنبي رسميا في البلاد بتوقيع عقد الحماية المشؤوم.

ثم لم يتورع الفرنسيون عقب الاحتلال عن ركوب نفس الموجة العرقية، ولكنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم منها، نظرا لصلابة الوحدة الوطنية وتمسك المغاربة بعقيدة التوحيد ودين الإسلام الموحِّد. ثم لما اضطروا لمغادرة البلاد سنة 1956م، طوروا أساليبهم لنفس الأهداف من وراء ستار، لإثارة النعرات القبلية والعرقية، تلافيا لأي توجه وطني نحو استئصال بقايا رواسب الاستعمار ومخلفاته ورموزه وأعوانه وعملائه وأذنابه.

قبل أن نتناول الموضوع بتفصيل وتحليل واستدلال ينبغي أن نمهد بإيراد نماذج تاريخية تلقي الضوء على الجذور التوظيفية لهذه النزعات الطائفية لدى المخزن ثم بتوضيح الأساليب الاستعمارية المعتمدة في هذا الأمر، مستطردين بما هو واقع الحال بعد الاستقلال وآفاق المآل، لهذه المؤامرات الهادفة إلى تمزيق وحدتنا وتنصير أبنائنا وتحويل قبلتنا.

التفرقة العرقية سلاح للترويض والإخضاع

إن التفرقة وبث الفتنة بين القبائل كان سلاح المخزن الأمثل لترويض المغاربة وإخضاعهم والقضاء على ثوراتهم ضد الظلم والفساد، يحتوي بعض سكان السهول لضرب ثوار السهول والجبال معا، ويوقع الفتنة بين قبائل عرب السهول أنفسهم فيسلح البعض منهم ويحرضه على الآخرين، فيقاتل بعضهم بعضا، وينهب بعضهم بعضا، ويستبيح بعضهم دماء بعض وأمواله. ويبقى المخزن حكما وحارسا لوحدة مزيفة وأمن مزعوم.

إلا أن هذا الأسلوب أثبت فشله على مر السنين، إذ سرعان ما كان المغاربة يكتشفون اللعبة فيتحدون مطالبين بالعدل والكرامة والحرية، وينضمون إلى بعضهم تحت راية الإسلام والوحدة، فيدفعون ثمن ذلك ضروبا من القمع والإرهاب والتشريد، ولما عجز المخزن لم يجد بدا من حماية نفسه بارتهان الوطن كاملا لدى جيش الجنرال ليوطي الغازي.

يقول المؤرخ أحمد الناصري[2]: ( فلما كانت سنة إحدى وثمانين وألف غزا المولى رشيد بلاد السوس فاستولى على تارودانت، رابع صفر من السنة، وأوقع بهشتوكة فقتل منها أكثر من ألف وخمسمائة، وأوقع بأهل الساحل وقتل منهم أكثر من أربعة آلاف، وأوقع بأهل قلعة إليغ، وقتل منهم بسفح الجبل أكثر من ألفين).

ويقول أيضا[3]:( ثم دخلت سنة خمسة وتسعين وألف فخرج السلطان في العساكر إلى جبال فازاز لحرب صنهاجة من البربر هناك فلما سمعوا بخروجه إليهم انهزموا إلى ملوية ….وأنزل السلطان بقلعة آزرو ألف فارس وبقلعة عين اللوح خمسمائة فارس، فأخذوا بمخنقهم واستراح الناس من عيثهم ببسيط سايس، ولما منعوا من السهل وانقطعت عنهم الميرة- أي الزاد – وقلت الأقوات خشعوا، ونزل وفدهم وقدموا مكناسة على السلطان تائبين فأمنهم على شرط دفع الخيل والسلاح والاشتغال بالحرث والنتاج فدفعوها عن يد وهم صاغرون، وهؤلاء هم آيت إدراسن)

ويقول[4]: ( وصعد السلطان الجبل – أي جبل فازاز – من الناحية الغربية فأول من قدم عليه من برابرته بالطاعة زمور وبنو حكم فولى عليهم رئيسهم بايشي القبلي فاستصفى منهم الخيل والسلاح ثم تجاوزهما إلى المال فاستصفاه أيضا…)

ويقول[5]: ( ولما كانت الليلة المعينة لم يرع البربر إلا رعود المدافع والمهاريس تصعق في الجو ونيرانها تنقدح في ظلمات الليل وأصداء الجبال تتجاوب من كل ناحية، فقامت عليهم القيامة وظنوا الأرض قد زالت عنهم وزحفت عليهم عساكر السلطان من باقي الجهات واشتد القتال فانهزموا وتفرقوا في الشعاب والأودية شذر مذر، فقتل رجالهم وسبيت نساؤهم وأولادهم ونهب أثاثهم وحيزت مواشيهم وأنعامهم، واستلبت خيلهم واستحر القتل والنهب فيهم ثلاثة أيام والعساكر تلتقطهم من الأودية والشعاب وتستخرجهم من الكهوف والغيران، وكان عدد رؤوس القتلى ينيف على اثني عشر ألفا).

ويقول[6]: ( فقدم عليه[7] مع جماعة من المجاهدين أهل الريف من طنجة فوق المائة ومعهم زوجة الباشا أحمد الريفي وولداه منها، فقدمت هدية عظيمة، فقبض السلطان الهدية وقتل الولدين ومن معها من أهل الريف، ثم قتل معهم ثلاثمائة من بني حسان قدموا عليه للتهنئة).

ويقول[8]: ( ورد الخبر بأن ركب الحاج- أي حجاج بيت الله الحرام- قد وصل إلى تازة وهو محصور بها فاستغاث أهل فاس بالبرابرة ليأتوهم بإخوانهم، فخلصوا الركب الذي بها – ركب الحجاج- وقدموا بهم إلى فاس، فدخلوا باب الفتوح ونزل البرابرة والحياينة بالزيتون… وفي أثناء ذلك أغار عليهم جيش الوداية فقضوا عليهم وقتلوا منهم كثيرا، فأمرهم السلطان أن يعلقوا رؤوسهم على سور قصبة شراقة ففعلوا…).

وفي العصر الحديث سلط الجنرال أوفقير ضابط المباحث العسكرية الفرنسية سابقا، الجيش المغربي على قبائل الريف في مذبحة رهيبة قتلاها بالآلاف، أما أسراها فقد جمعوا في ركن من الغابة وناداهم أوفقير واحدا واحدا ليعطيهم الأمان، وقبل أن يطلب منهم الانصراف ركضا، لم يكن ينسى أن يخص كل واحد منهم برصاصة في رأسه.

لعل هذه المواقف القمعية المتطرفة ضد هذه الفئة المؤمنة تثير العجب لدى البعض، ولكن العجب يزول إذا ما عرفنا أن جريمة هؤلاء المستضعفين الوحيدة هي تشبثهم بالحرية والوحدة والعقيدة والكرامة والأرض، في مواجهة محاولات مصادرة الوحدة والحرية والعقيدة والكرامة والأرض.

ولعل في المثال التالي، وهو قطرة من بحر، خير دليل على ما نذهب إليه:

ذلك أنه في مستهل القرن العشرين ثار المغاربة ضد السلطان عبد الحفيظ، فاستنجد بالجيش الفرنسي، كما ذكر ذلك كل المؤرخين، وفي مقدمتهم محمد غريط الذي أرخ للحادث بقوله[9]:(كتب الثائرون إلى المولى عبد الحفيظ بالوعيد والتهديد باحتلال فاس الجديد، فأيقن أنهم يفعلون ما يقولون، وبأن لهم قوة بها يستطيلون ويصولون، فاضطر للدفاع عن الحضرة العلية، بجنود الدولة الفرنسوية…) ( …ولهذه الاضطرابات والانقلابات السريعة…التي كادت تترك الناس فوضى… وتصير الدولة مطمعا، بسطت الدولة الفرنسية على المغرب حمايتها وسددت لرؤوس الفتنة رمايتها، فعادت الأمور إلى انتظامها والدولة الشريفة إلى عزها وإعظامها)[10]

وعندما استنكر علماء مراكش ما فعله السلطان عبد الحفيظ واحتجوا على الاستعانة بالجيش الاستعماري الفرنسي كتب إليهم موبخا متوعدا مهددا، بقوله[11]:

( …وقد بلغ لعلمنا الشريف ما يتفوه به بعض الثرثارين الذين يدعون التفقه بين الجدران والأساطين، من تهويل أمر الاستعانة بالفرنسيين، فالمتحقق في حالة هؤلاء البربر لا يرى الاستعانة بالغير في حقهم محظورة، إذ البرابر كأسنان المشط في مخالفة الشرع التي هي أفظع صورة، فالاستعانة عليهم ليست إلا لاستنقاذ حرمات الله، وهذا لايوجد في الشرع عنه ناه…) وفي ثنايا هذه الرسالة يكشف صراحة عن نظرة الاستعلاء التي ينظر بها إلى الثوار بقوله: ( …وعاملناهم معاملة بني آدم مع أنهم ليسوا من هذا القبيل)[12].

هذه النظرة الاستعلائية على المواطنين استنبتت في الحاشية والأعوان والمقربين بعد سقوط الأندلس، والاستعانة بنخبة من مهاجرتها الذين كانوا بطانة وأعوانا للأنظمة الفاسدة التي سلمتها للفرنج، ولما استخدموا من طرف المخزن، عملوا على الاستئثار بالسلطة واستبعاد أصحاب الأرض من المواطنين، وتحريض السلاطين عليهم.

ثم لما استقر الأمر للفرنسيين وأمن المخزن غائلة الثوار، كتب السلطان عبد الحفيظ إلى العلماء يهنئهم بهذه المكرمة قائلا[13]: (…فجرفتهم – أي الثوار- جنود القوة المرتجلة – أي الجيش الفرنسي – التي استبطؤوها، وشردتهم …وأعلمناكم بهذا أن لله في طي قدرته نعما لا تحصى، وتأخذوا حظكم من الفرح والسرور…)

وبذلك انغمر مغاربة المخزن في حظهم من الفرح والسرور على حساب التفريط في الأرض والعرض والدين والكرامة كما وصف ذلك محمد غريط بقوله:[14] ( وحسنت الأحوال بعد زوال تلك الأهوال، فألوى الناس إلى خضراء الدمن[15]، وذهب بعضهم في اللهو والبطالة كل مذهب، وتآخوا على الفاحشة وبئس الإخاء، وسخوا، ولكن في ما يحرم فيه السخاء، وصاروا في يوم الجمعة كما كان أهل الأندلس يوم السبت، يفعلون أفاعيل أصحاب الطاغوت والجبت… واختلاط النساء بالرجال متعطرات متبرجات كأنهن بكل ناظر متزوجات… ومعاطاة الكؤوس على المقابر، كأنما أعيد عصر الجاهلية الغابر…)

لقد حقق المخزن غايته باستتباب أمنه ورفاهيته، فهل حقق الاستعمار الفرنسي غايته المعلنة قبل الاحتلال والمضمرة؟